La problemática sobre la escasez de vivienda se acentúa en diversas ciudades del mundo, y ejemplos como Manila y Pasái, en Filipinas, revelan una crisis habitacional que ha llevado a muchas personas a establecer sus hogares en cementerios públicos. Investigadores de la Universidad de Sídney, Lisa Adkins, Melinda Cooper y Matijn Konings, subrayan en su ensayo «Vivienda. La nueva división de clase» (Lengua de Trapo, 2024) que nunca antes había sido tan difícil acceder a una casa. Este fenómeno está moldeando las dinámicas de clase social, donde la falta de vivienda asequible ha llevado a una notable disminución en la tasa de natalidad, ya que muchos jóvenes optan por retrasar su independencia. En este contexto, resulta intrigante reflexionar sobre lo que sucedía en el Paleolítico, una época en la que los desafíos naturales y la búsqueda de recursos eran factores determinantes para el establecimiento de hogares.

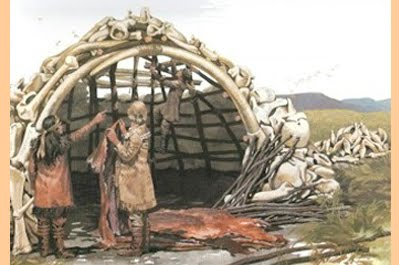

A pesar de las diferencias demográficas y tecnológicas, el Paleolítico evidenció que la elección de las viviendas no era un asunto trivial. Se sabe que las comunidades de cazadores y recolectores utilizaban hábitats estacionales, ajustando sus asentamientos según las estaciones del año. Esta movilidad, estudiada a través de hallazgos arqueológicos en la cueva de Ardales, en Málaga, y las cuevas del Cantal en la costa, les permitía aprovechar al máximo los recursos disponibles. Durante los inviernos, se concentraban en zonas costeras donde podían beneficiarse de un clima más benigno y acceso a la pesca. Así, el concepto de «segunda residencia» no era extraño en aquel entonces, ya que adaptaban sus hogares para optimizar las condiciones de vida.

Los desplazamientos estacionales de las comunidades del Paleolítico también se reflejan en las impresionantes manifestaciones de arte rupestre que dejaron a su paso. Las decoraciones de las cuevas no solo conferían atractivo estético a los espacios, sino que servían como un medio para la cohesión social, manifestando la identidad colectiva de las comunidades. Ejemplos como los yacimientos de Lascaux y Altamira muestran que estas ocupaciones eran parte de una narrativa cultural que perduró a lo largo del tiempo. La cueva del monte Castillo en Cantabria, que fue habitada por miles de años, es un claro testimonio de esta continuidad y valor cultural que ofrecía a sus inquilinos.

La relación de los grupos humanos con su entorno era integral y evidente en la forma en que decoraban sus viviendas. En Lascaux, las representaciones artísticas muestran una clara estacionalidad relacionada con la fauna que habitaba la región. Estas pinturas no solo son arte; son documentos que reflejan el comportamiento de los seres vivos y su interacción con el medio ambiente. En Italia, el abrigo de Dalmeri proporciona otra dimensión de esta conexión, donde la disposición de las piedras y las pinturas cobran vida en un refugio semicircular, sugiriendo que la estética y la funcionalidad iban de la mano.

Finalmente, las ubicaciones elegidas por estas comunidades no solo estaban dictadas por la necesidad de recursos, sino también por el placer visual y las experiencias recreativas que el entorno les ofrecía. En el valle del Dordoña, donde se hallan famosos enclaves de arte prehistórico, las condiciones naturales privilegiadas proporcionaban no solo comida y refugio, sino también espacios para la socialización y actividades recreativas. En este sentido, las viviendas prehistóricas, lejos de ser simples estructuras, eran lugares de confort, seguridad y comunión con la naturaleza, incorporando elementos que no solo garantizaban la supervivencia, sino que también alimentaban el espíritu humano.